红色故事:血洒高原

血洒高原

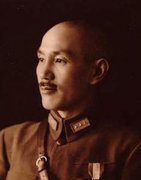

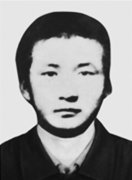

怀念伊盟支队参谋长马良诚同志

高平郝新民

马良诚(宝日巴图尔)同志是阿拉庙起义的主要领导者,伊盟支队的优秀的指战员。为了伊盟各族人民的解放,他的鲜血洒在了鄂尔多斯高原上。他是当之无愧的蒙古族英雄。

峥噪岁月

马良诚同志于1913年出生在伊盟鄂托克旗察汉陶劳亥一个贫苦牧民家庭里。帝国主义对伊盟人民的巧取豪夺,国民党反动派的烧杀抢掠,王公贵族的横征暴敛,土匪恶霸的肆意横行,给他幼小的心灵留下了累累伤痕,孕育了他反抗黑暗的思想;生活于牧民家庭,他从少年时期就成长为一名能畸善射、勇敢坚强的猎手。1929年,16岁的马良诚被强迫到阿拉庙活佛章文轩的旗队里去服兵役。蒙古到蒙旗的兵营里当兵,是从成吉思汗时期沿袭下来的制度。凡年满16岁的蒙古族男子,除去当喇嘛外,自然都是王公的士兵。这种兵是不脱产的,到了服兵役的时间就去兵营里当兵,几个月后就会有一批兵员来顶替,回家从事几个月的牧业生产,再到兵营里去服役。

1935年,党申央到达了陕北,先后派了一大批做民族工作的干部来到伊盟,在广大蒙汉民众中宣传红军,宣传革命道理。1936年夏末,红军解放了定边、盐县之后,紧接着又解放了鄂托克旗南部的三段地、二道川、随之把民族工作深入到了鄂托克旗。由于鄂托克旗紧靠我陕甘宁边区的北部,而鄂托克旗伊南游击司令章文轩,不仅是鄂托克旗的实权人物,而且在伊盟七旗中也有较高的威信,与伊盟盟长沙格都尔扎布、绥远省主席李培基、宁夏的马鸿逵、榆林的邓宝珊都有较密切地往来。1937年冬,日本帝国主义的魔爪伸到包头,很快又伸到伊盟的杭锦旗和鄂托克旗,直接威胁着我陕甘宁边区北部的安全。因此,做好章文轩的统战工作,使其倾向革命或坚持中立,是十分必要的。为此,中共三段地工委的主要负责同志田万生,通过各种关系,深入到伊南游击司令部,对章文轩及其部下进行统战工作。尽管章文轩脚踩两只船,出尔反尔,最终倒向了国民党,但马富纲(巴音道尔吉)、顾寿山(乌力吉胡图格)、马良诚等中层人员,却接受了我们党的民族政策和民族解放的道理,认定了中国共产党是蒙古民族解放的救星,坚定地投入了民族解放斗争的革命洪流。他们秘密地保护着我党工作人员的人身安全,利用亲戚朋友的关系在部队里发展进步力量,以公开和秘密的斗争方式同章文轩进行斗争。

章文轩对士兵十分苛刻,士兵的生活极度贫困,马良诚同志就带领士兵去为喇嘛庙抹房子,挣点米粮以维持士兵的最低生活水平。鄂托克旗的大池、苟池等盐池是陕甘宁边区食盐主要供应地马鸿逵与章文轩互相勾结,狼狈为奸,采取提高税收甚至禁运,实行经济封锁,卡断边区的食盐供应。马良诚同志就动员群众,组织起一支100多峰的骆驼队,还把自家里的牛车献出来,源源不断地把食盐运往定边、靖边和西乌审根据地,有力地支援了边区。

阿拨庙起义

抗战胜利后,国民党反动派积极准备内战,章文轩越来越右倾。由于章文轩残酷地迫害士兵,克扣军饷,剥削群众,奢侈腐化,.引起部队中下层的普遍反对。以章文轩为代表的倾向国民党的反动势力和以马富纲、顾寿山、马良诚为代表的靠近共产党的革命力量日渐分化。在这种情况下,为使鄂托克旗的武装力量摆脱国民党和章文轩的控制,马富纲、顾寿山、马良诚同志于1946年1月10日,在阿拉庙发动了武装起义,由马良诚同志亲自指挥部队,解除反动势力的武装。起义成功后,11日晨,士兵们用章文轩辨头的裤带将章文轩勒死,结束了活佛司令荒淫的一生。

阿拉庙起义不是党策划的,勒死章文轩更不是我党的意图,对于章文轩的被杀,西北局对伊盟工委作过严厉的批评,但对投向革命的起义部队,我党表示欢迎。为了防止国民党从中捣乱,安定鄂旗蒙汉各族人民的思想,保护各族人民的生命财产,经协商,对起义部队的一些人员进行了重新任命,任命马良诚同志为二团团长。

阿拉庙起义之后,鄂托克旗的大部分人员都倾向我们,但是,东部以杨森扎布为首,西部以奇恩诚为首,各有一些人同我们和阿拉庙起义部队对立起来。

章文轩的被杀,使反动王公杨森扎布夺权的欲望强烈起来。当时,王府旧衙门已搬到召庙,由于协理旺朝格斯仁接管王印,杨森扎布便带着100多兵马来召庙夺印,由于我方对杨森扎布的阴谋早有察觉,把王印转移到了城川的黑梁头,并派部队驻守于召庙,使杨森扎布的阴谋未能得逞。为此,他便向马鸿逵求援,马鸿逵即派300余骑兵前来奔袭。马良诚同志立即率部对敌进行伏击,经一个多小时的激战,给^^以沉重的打击。为了铲除反动王公杨森扎布,起义部队于1947年农历正月21日包围了王府,但杨森扎布已去了宁夏,马良诚同志便率一个连留驻王府,坐待杨森扎布的归来。很快,杨森扎布带着马鸿逵的先头部队,分乘十几部汽车,从石嘴山渡过黄河,经新召到达离王府仅5华里的哈木尔台。当时,马良诚同志虽然只率30余骑,但他不畏强敌,指挥着部队以“麻雀战”的方式,给气势汹汹的敌人以迎头痛击。

为革命而成

1947年3月,陕北的黄土高原上响起了隆隆的炮声。蒋介石用34个旅23万人向我陕甘宁边区发动了大规模的进攻。位于边区北翼的我伊西根据地,处境十分困难。.鄂托克旗的起义部队由于还没有进行彻底的改造,部队内部的成分十分不纯,加上形势突然变化,敌人进展迅速,致使在马鸿逵骑兵二十旅进入阿拉庙之前,即发生了连长格什达赍、排长巴巴率部叛变的事件,一团团长顾寿山惨遭反动王公杨森扎布的杀害,起义部队的绝大多数落入敌手。只有马富纲同志带着7人、马良诚同志带着两人撤了出来,历尽艰辛,找到了三段地工委,随工委机关撤到了靖边的南山。当时,马良诚同志的衣着十分单薄,只好披着一条搔毛毯御寒。行军中,他常常替战士背枪,战士的马乏了,他就把自己的马让给战士骑,自己牵着战士的乏马跑在行军的行列中。在那艰苦的岁月里,马良诚同志对革命始终怀着坚定的信心,坚信中国共产党所领导的解放斗争一定会取得胜利。1947年7月4日,伊盟盟委机关和蒙汉支队返回城川,根据盟委的决定,马良诚同志-与三段地工委书记周仁山、田万生、马富纲等同志,于7月10日深入到二道川、大池等地恢复工作,召集撤退时没有来得及带出的部队,他和马富纲联名给察汉陶劳亥、吉拉的原部队捎信,号召他们重新归队。信发出后不久,金保海(特木尔吉)同志即带着20余人来到大池,向马良诚同志哭诉了因没有来得及撤出而惨遭迫害的经过。马良诚同志义愤填膺,立即带着金保海等20余人重返察汉陶劳亥地区,很快就组织起50余人的队伍,在武工队的配合下,收缴了安边、定边、宁条梁等地窜到该地的还乡团物资。与此同时,吉拉地区也有10余人归了队。这样,这支武装便扩大到60余人。1947年8月17日,伊盟盟委成立了军事部,这支重新组建起来的武装,与城川的高忠山(三胜格)、金汉文(巴图朝格)等同志带出的20余人,合编为蒙汉支队三大队,由马良诚同志任大队长。自此,鄂托克旗这支民族武装,又以崭新的面貌出现在鄂尔多斯高原上。马良诚同志在重新组建这支民族武装的过程中,做出杰出的贡献。在这一时期的艰苦斗争中,任何困难也没有动摇马良诚同志对革命的坚定信念,任何危难艰险也没有截断他同我们党的联系,正是 在这极其苦难的斗争中,显示了马良诚同志对伊盟各族人民解放事业的忠诚,显示了他坚强不屈和一往无前的大无畏精神。

1947年9月7日,马鸿逵骑兵二十旅的二十团,突然向大石战扑了过来。当时,伊盟盟委机关和蒙汉支队都住在大小石破一带,情况非常紧急。我和马良诚同志立即集合了住在小石破的三大队和司令部警卫排,沿北沙畔向大石破的东部靠拢,准备与一、二大队汇合,保护盟委机关和后勤人员转移。当我三大队和警卫排刚刚接近大石後的东沙畔与一大队汇合时,敌人已经翻过大石後南部的黑梁头沙梁,以人海战术向我部发起了连续进攻。我部迅即占领北沙畔,依托有利地形阻击敌人。就在战斗激烈进行之时,我的脚部负了重伤,由于我担任着战场上的指挥,因而使部队在统一指挥上受到了影响。在这种情况下,马良诚同临危不惧,和一大队教导员鲁富业同志共同指挥着部队,与大于我4倍之敌进行了顽强的搏斗。他一面指挥着三大队从正面抗击敌人的进攻,一面亲临一大队二中队的阵地,调整了防御部署,然后就跪在沙窝里瞄准正在用旗子指挥敌人进攻的敌指挥官,一枪就把敌指挥官送回了老家,敌人锐气顿挫,在我一、三大队猛烈的火力面前不得不停止了进攻,于黄昏时分拖着一批尸体狼狈窜回了宁条梁。

1948年1月26日,根据三边地委会议精神和上级指示,“蒙汉支队"改编为“伊克昭盟支队",马良诚同志被任命为伊盟支队的参谋长兼三大队队长。

1948年3月,西北局与三边地委决定,把伊盟工委分为伊东工委和伊西工委两个部分,决定伊东工委和伊盟支队司令部带上伊盟支队的第一大队和第二大队,到准格尔旗去开展伊东四旗县的工作;伊西工委和伊盟支队副司令员马富纲、参谋长马良诚同志带伊盟支队第三大队,在靖边县、鄂托克旗、乌审旗一带坚持游击战争,开展西三旗的工作,逐步建立人民民主政权。当时,马良诚同志是伊西部队的主要指挥员,他们在伊西工委的领导下,以游击战争的方式,活跃于西起宁条梁,东至榆林县的400多华里的战线上,狠狠地打击了敌人。

.当时这一带正闹年谨,到处可见讨饭、逃荒的群众。.马良诚同志便率领三大队,一面打击小股抢劫群众的民团、土匪武装,一面发动群众开仓济贫。他们在小桥畔、刘贵湾、东坑一带搞到了一大批粮食,无偿地分给灾民,使群众得以温饱。

马良诚是个蒙族.同志,但他对部队里的蒙汉回藏各族同志一视同仁,都像亲兄弟一样对待。他虽然为伊盟支队参谋长,却十分平易近人,同战士们一样放马、喂马、放哨,还时常为战士们洗衣服,为伤员打洗脸水、端饭。他严于律己,宽以待人。当时,部队的生活很艰苦,每人每顿只能分到」碗粥。每到开饭时,他总是拿着一个小碗,和战士们一样排队领饭,从不多吃一点。有一次,他生了病,机关给他做了一只鸡,叫他补养一下身体,可他一口也不吃,全部分给了战士们。在行军时,他严格要求部队不许践踏、损害群众的庄稼;宿营时,他带头给群众扫院子、担水。一次,一个战士未经允许私自摘了群众的扁豆角,马良诚严肃地批评了这个战士。

1948年农历3月下旬,马良诚同志奉命,率三大队从靖边县的刘贵湾、白土岗子地区,返回乌审旗河南的王窑湾。农历3月25日上午8时许,一直尾随我部的三边惯匪张廷芝匪部200余骑,突然向我驻地王窑湾扑来,首先与我驻守沙畔的二连接了火。当时,各连正在草滩上放马,分驻在相距十来华里的3个地方。面对这一突然袭击,马良诚同志和教导员天宝(藏族)同志,一面组织人员收拢马匹,一面率部前往增援二连。与二连汇合后,马良诚同志重新调整了战斗部署,让部队沿着王窑湾、掌高图南沙畔的边缘边打边撤,撤到掌高图沙畔时,马良诚组织部队占领沙梁,依托有利地形抗战敌人,打退了敌人的进攻。这时,一股敌人突然从我侧翼冲了过来,直接威胁我侧翼阵地的安全。当时,我三大队因病减员很多,参加战斗的只有50余骑,而敌人的兵力却多达200余人马,大于我四五倍。在这种敌强我弱的情况下,如果侧翼失守,就会给我部造成更加不利的形势。于是,马良诚同志亲自带着金保海、康思源等六同志,打退了向我侧翼阵地冲过来的这股敌人。就这样,他率部边打边撤,有秩序地撤至白草海子,又在白草海子打退了敌人的一次进攻。

下午1时许,我部50余骑安全地撤到郑家舞子,已经战斗了5个多小时,后撤30多华里。但敌人依仗兵力上的优势,仍然紧紧地尾追着我部不放。为了摸清敌人的进攻路线,马良诚同志毅然站在阵地前沿的一道沙梁上,用望远镜观察敌情。警卫员哈拉扎巴巴见他暴露在沙梁上,急忙跑上去,想把他拉下来,马良诚推开警卫员,叫他注意隐蔽,自己却依然站在那里观察着。就在这时,敌人的子弹打中了马良诚的腰部,只有35岁的马良诚同志,为了掩护战友安全转移,为了伊盟各族人民的解放,英勇地献出了自己年轻的生命,把鲜血洒在了鄂尔多斯高原上。

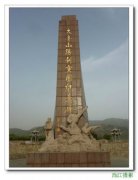

马良诚同志英勇牺牲的那一天,正是他被批准为中国共产党党员之日。他无愧于中国共产党党员的光荣称号,他是当之无愧的蒙古民族的英雄。1952年,伊盟人民把马良诚同志的尸骨安葬在他的故乡察汉陶劳亥,与顾寿山同志安葬在一起,立了墓碑。墓碑上铭刻:“顾寿山、马良诚同志永垂不朽!”